脊髄疾患への適用※で期待すること

・弱っている脊髄神経や脊髄組織を保護

・運動機能の改善、早期回復、後遺症の軽減

※適用は発症からなるべく早期が好ましいです

脊髄疾患症例への投与①

患者様(ミニチュア・シュナウザー、5歳)は後ろ足が突然麻痺してしまいました。MRI検査で頸椎に異常(梗塞像)が見つかり、原因は脊髄梗塞と判明しました。脳や脊髄のような中枢神経は栄養の消費が大きい組織なので、その活動や維持に大量の栄養が必要となります。何らかの原因でそれら組織に栄養を届ける血管が詰まる(または破損)すると、その血管に依存している神経組織領域が急速に壊死して脊髄神経がダメージを受け、身体活動に障害が生じます。発症時にできる治療はほとんどなく、梗塞部位の血流が何らか自然に回復するのを待つしかありません。それでも、通常は3ヵ月程度では自然回復して歩けるようになることが多いです。ただ、神経組織の壊死を伴う病気なので、神経へのダメージの大きさによっては後遺症が残ることもあります。もし、発症後にできるだけ神経組織の炎症や壊死を軽減し、神経がダメージを受けないように保護してあげられれば、早期回復や後遺症の軽減・回避につながる可能性があります。

脊髄梗塞と似ている脳梗塞(人間)では、発症後速やかに間葉系幹細胞を投与すると、脳神経機能が保護され、後遺症が軽減されることが示されていました。国内獣医療では、椎間板ヘルニアによる急性期の脊髄損傷に対して間葉系幹細胞を点滴投与すると、神経のダメージに由来する後ろ足の麻痺の症状が大きく改善することがよく知られていました。これは、間葉系幹細胞が病気の治療に役に立つ多くのサイトカインと呼ばれる物質を分泌するからです。特に神経組織の損傷では、IL-10, HGF, PGE2のような抗炎症性のサイトカインは組織の炎症を抑える作用を発揮し、BDNFやNGFのような神経栄養因子は神経細胞がダメージを受けたときに保護作用を発揮する作用が期待できます。VEGFは血管が詰まった部分をバイパスするように新しい血管を伸ばして血流を回復させる可能性に加えて神経を保護する作用があります。

国内獣医療の脊髄損傷症例への間葉系幹細胞投与では、その多くが患者様自身の間葉系幹細胞を培養して投与する自家療法で行われています。サイトカイン分泌の効果以外にも、投与した自家の間葉系幹細胞が神経細胞へと分化して脊髄へ定着する可能性もあります。ただ、患者様自身の間葉系幹細胞の培養には約2週間の時間がかかるのでそれまでは待たなければならず、その間は神経組織へダメージが続いてしまいます。この患者様に対して当院では、とにかく速やかに神経保護を行うために、直ちに他家間葉系幹細胞療法を1回実施しました。同時に、患者様自身の間葉系幹細胞の培養も開始し、その11~18日後にかけて3回の自家間葉系幹細胞の投与を行いました。

治療前には立っていること、姿勢を変えること、ご飯を食べることにもひどく不自由をきたしていた患者様は、1回の他家間葉系幹細胞の投与と3回の自家間葉系幹細胞の投与を受けながらどんどん改善していきました。そして1ヵ月ほどで以前のように元気に走ったり、階段を飛び跳ねることができるようになりました。通常の脊髄梗塞の経過と比べると、比較的早期に、そして後遺症もなく良好に改善しました。間葉系幹細胞投与の効果が少なからず貢献したものと考えられます。

脊髄疾患症例への投与②

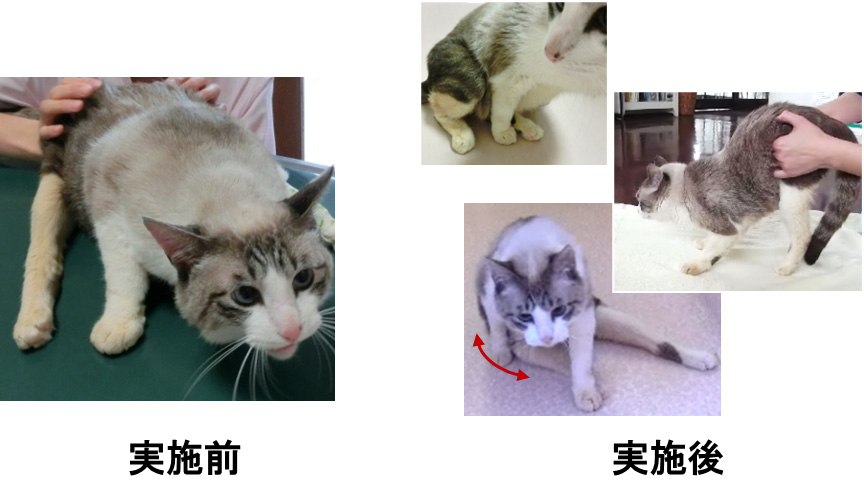

他県在住の患者様(日本猫、3歳)は1年8ヵ月前に交通事故に遭ってしまいました。受傷後から後肢の麻痺、排尿障害、痛覚の消失がでて、地元の動物病院での診察で胸椎骨折と脊髄損傷との診断を受けました。脊髄損傷の重度の症状です。治療は行われなかったとのことでした。受傷から長い時間が経ちましたが症状の回復は一切なかったとのことでした。そして当院の再生医療を受診されました。来院時、患者様は後肢を全く動かすことができず、突っ張ったままでした。立ち上がることはできず、床にお尻を擦りながら前肢だけでなんとか動かれていました。

間葉系幹細胞療法が脊髄損傷を改善しうることは以前から多数示されていましたが、ほとんどは受傷・発症後から1週間内程度での早期の幹細胞投与によるものとなっています。間葉系幹細胞療法の実施がなるべく早いほうが良いというのには理由がいくつかありますが、最も大きな理由としては、受傷・発症から間もないころであれば神経の保護、炎症の沈静、組織の修復、神経分化など大きな改善の余地があるのですが、受傷から長い時間が経過すると神経細胞死や神経組織の線維化や空洞化といった大きな不可逆的な変性が起きて固定化してしまい、改善が難しいと考えられていることです。

それでも患者様は間葉系幹細胞療法(自家、点滴)を10日間で3回受けられました。すると、数日~1ヶ月の間に後肢に力が入れられ動かせるようになりました。屈伸ができるようになり、腰を支えると後肢を動かして歩こうとする動作も見せてくれました。以前と同じく前肢で這って動くのですが、右足を前後に振ってより力強く動けるようになりました。残念ながら立ち上がることまではできるようにはなりませんでした。また他の改善もあり、自力での排尿が一部回復し、痛覚が回復しました。長期間改善が一切見られなかった慢性期の脊髄損傷でしたが、間葉系幹細胞療法を受けて体調や活動性が以前より良くなられたことは驚きでした。ただ、患者様の運動機能としては決定的な改善にまではつながらず、受傷から長い時間が経過した症例に対してはこの治療法でも大きな回復は難しいのかもしれません。

脊髄疾患症例への投与③

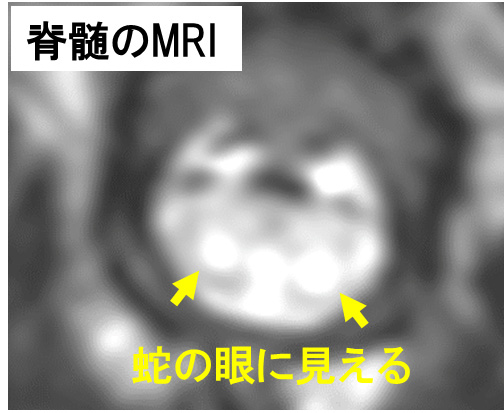

他県在住の患者様(ヒマラヤン)は後肢が麻痺してしまいました。かかりつけの動物病院、さらに地元の大きな専門病院で精密検査をされたところ“スネークアイ脊髄症”が見つかりました。スネークアイ脊髄症は、脊髄水平断面のMRIで“ヘビの一対の眼”のような信号が見られるのが特徴です。

人間や犬でごく少数の報告はありますが、猫での報告はまだありません。病態もよくわかっていないのですが、スネークアイが現れた脊髄の部位に応じて前肢または後肢のいずれかに麻痺が生じます。スネークアイの発生原因は解明されていません。脊髄のスネークアイの部分は壊死または空洞になっているようです。治療法はありません。病状は進行性で、予後は概ね悪いと考えられています。飼い主様はかかりつけ医からこの病気についての説明を受け、途方に暮れられました。それでも、患者様のために何とかできないかと悩まれ、かかりつけ医から再生医療(幹細胞治療)の可能性を紹介されて、1週間後に遠路ながら当院を受診してくださいました。

当院に来院された際の検査においても厳しい後肢の麻痺が確認できました。これまで、犬の椎間板ヘルニアや受傷による一般的な脊髄損傷に対しては間葉系幹細胞療法を実施することで改善する効果が多数示されていました。スネークアイ脊髄症も脊髄損傷の一種と考えられますが、病態がよくわかっていないこの病気に対して間葉系幹細胞療法で改善効果が得られるのかどうかは全くわかりませんでした。それでも他に治療はなく、一縷の望みをかけて間葉系幹細胞療法(凍結他家、点滴)を実施しました。1週間後、経過観察および2回目の幹細胞投与のために患者様が来院されたのですが、動作はややゆっくりでぎこちなさはあるものの歩けるようになっていました。当院も驚いてしまいました。追加の幹細胞投与を行って地元にお帰りになられました。その後、患者様は変わらず良い状態であるとのことでした。

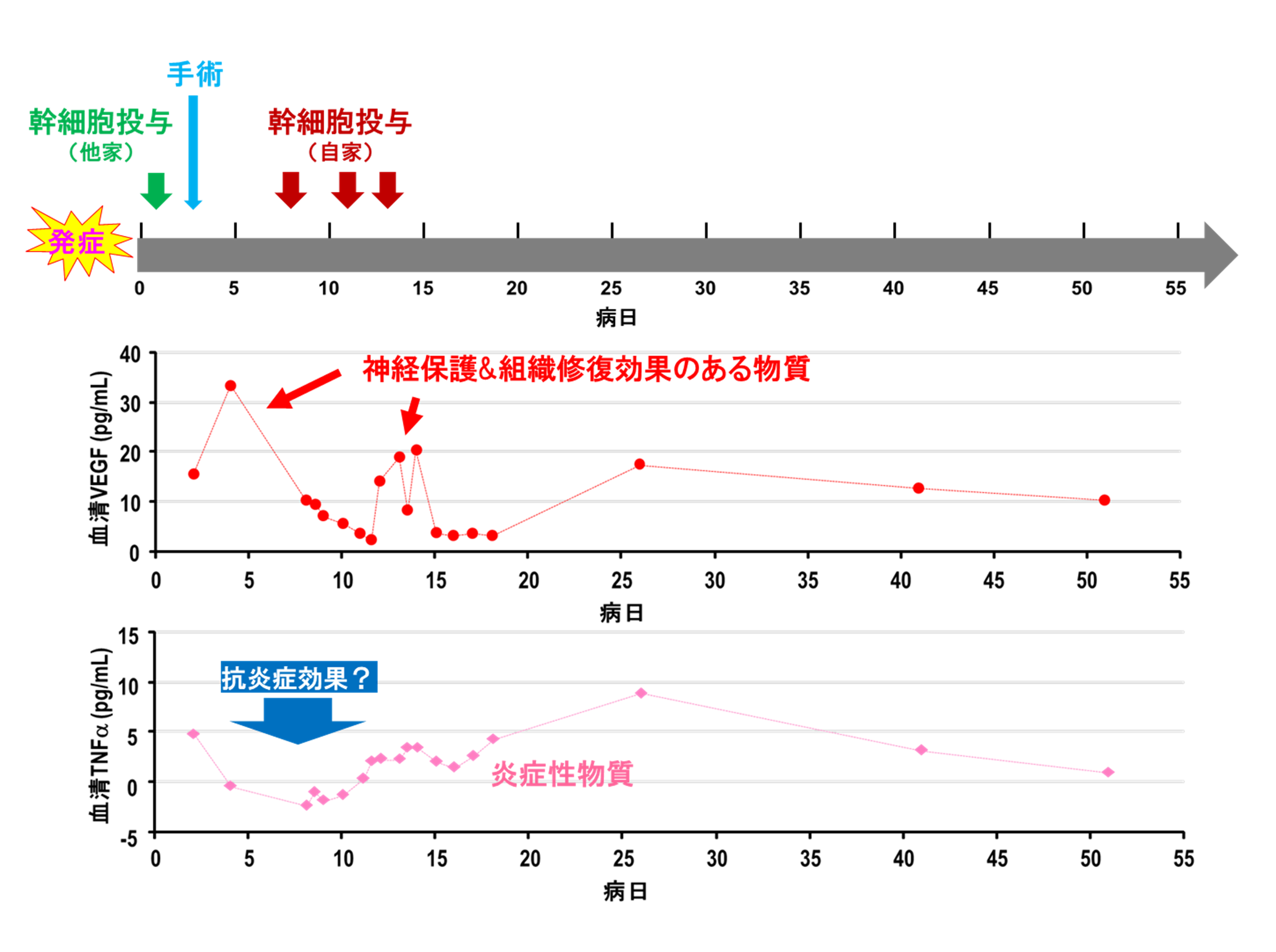

脊髄疾患症例への投与④

患者様(ミニチュア・ダックスフンド、2歳)は後ろ足が突然動かせなくなりました。自力で排尿することもできませんでした。MRI検査を経て椎間板ヘルニアの診断が下されました(5段階重症度評価で4=重度)。脊椎を構成している椎間板の一部がとび出して脊髄を圧迫する病気です。脊髄に物理的圧迫、損傷、炎症などが起こると脳と手足の間の運動指令・感覚を仲介する脊髄神経が障害されます。重度になると手足の麻痺、感覚の消失、排尿障害が生じます。脊髄へのダメージが長く持続すると、二次的な影響として脊髄組織に空洞化・瘢痕化などの変質が徐々に広がり、脊髄神経の断絶・死滅が起こります。これは不可逆的な変化で、こうなってしまうと重い後遺症が残り、回復が難しくなります。そうならないようにすることが大切です。軽度の場合は内科治療で抑えながら少量突出物が自然消化・除去されて回復するのを待ちます。重度の場合は早期に外科的に突出物を取り除くのが一般的です。原因を取り除いた後、脊髄の損傷は自然な回復に委ねられます。重症度が4以下であれば手術による改善率は比較的高いですが、何らかしかの後遺症が出る可能性はあります。

この患者様は重度であり、若くまだ生涯が長いので、うまく回復するかどうか、後遺症が残ってしまわないかどうか、心配されました。飼い主様と相談のうえ、より確実・少しでも良い回復を期待して、初動として当院で提供可能であるオプション治療の間葉系幹細胞投与(他家、凍結保存)をすぐに1回行いました。ダメージを受けている脊髄に対して、幹細胞の力で速やかな保護(脊髄神経保護、組織修復、抗炎症)を行う目的でした。そしてすぐに手術の予定が組まれ、発症から3日後に病気の原因物質が取り除かれました。通常は、リハビリを行いながら自然回復を待ちますが、この患者様は手術の際に少量の脂肪を採取し、患者様自身(自家)の幹細胞を培養して3回投与する治療も行いました。さらに強力に脊髄保護を施すとともに、幹細胞の身体への定着による長期間の効果発揮および神経細胞への分化をも期待してでした。患者様の血液を測定したところ、幹細胞投与の後に血中の神経保護および組織修復を担う物質(VEGF)が上昇し、炎症性物質(TNFα)が減少していました。

治療前には後ろ足のひどい麻痺に苦しまれていた患者様ですが、これらの治療を経て日を追うごとに改善しました。そして1ヵ月ちょっとで元気に走ったりすることができるようになり、無事、以前のように日常生活に戻ることができました。幹細胞療法が患者様の回復を助けたと考えられました。

なお、現在では、国認可の犬の椎間板ヘルニア用の幹細胞の市販薬(ステムキュア®、物産アニマルヘルス社)が出ており、培養施設を持たない一般の動物病院でもこの病気に対して間葉系幹細胞療法が受けられるようになりました。獣医療の幹細胞療法は、特殊な治療から徐々に身近な普通の治療になりつつあると言えます。